近日,太琨律全国创始合伙人朱界平律师就“北京办健身卡拟设7天冷静期”接受封面新闻记者的采访。

3月16日,《北京市体育健身行业预付费服务合同》合同示范文本公开征求意见

近日,由北京市体育局与市场监督管理局共同修订完成的《北京市休闲健身行业预付费服务交易合同》(以下简称示范文本),正通过“首都之窗”网站公开征求意见。

封面新闻记者注意到,其中第五条引发社会广泛关注。该条款拟规定办理健身卡后有7天冷静期,冷静期内未开卡使用,消费者有权无条件解除本合同。

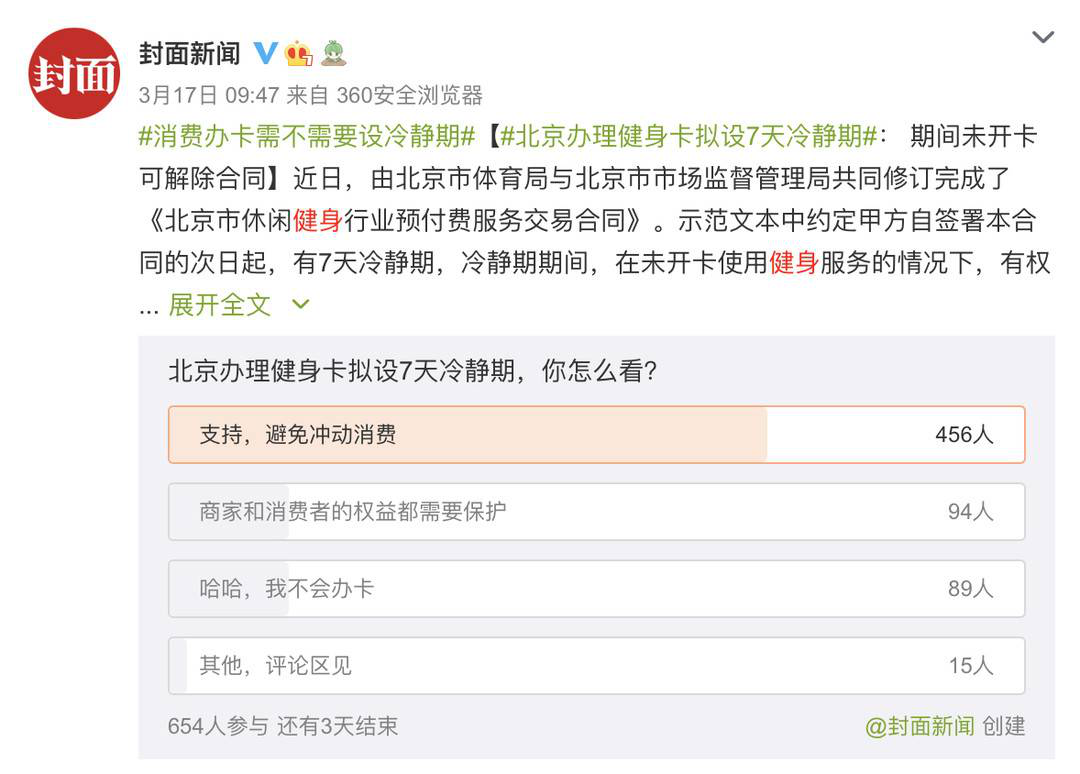

网络投票:7成参与者支持“冷静期”

封面新闻就“北京办理健身卡拟设7天冷静期,你怎么看?”发起网络调查

3月17日,封面新闻记者就“北京办理健身卡拟设7天冷静期,你怎么看?”发起网络投票,截至发稿,在654人参与的投票中有约70%的网民选择“支持,避免冲动消费”,约有14%的网民选择“商家和消费者的权益都需要保护”。

而关于该规定,评论中也出现不同声音,有人认为“冷静期太短,最好开卡体验后也支持退款”,还有人认为“成年人应该对自己行为负责,不能什么都指望冷静期”。

近年来,健身行业预付费服务模式受到诟病,乱象频发。办了很多健身卡却依旧“健”不好这一“身”,成为不少人共同的感受。健身房怪消费者不坚持,消费者怪健身房服务不到位,行业的规范能否从解救冲动消费的“后悔权”开始?

风险提示:北京市体育局去年两度“预警”预付式消费

记者注意到,此次公开征求意见针对北京市休闲健身行业的预付费服务交易合同的范本进行了修订,适用于北京市向消费者提供健身服务指导的健身房、各类体育健身场(馆)等体育运动项目经营单位与消费者之间发生的体育健身预付费服务交易。

2020年北京市体育局发布《关于体育行业预付式消费的风险提示》

而记者注意到,在过去一年,北京市体育局曾两次发文《关于体育行业预付费消费的风险提示》《风险提示》中表示,“根据有关监测信息,近期本市体育行业预付式消费投诉呈高发、频发态势”,“受疫情影响,近期健身行业并店、撤店等现象突出,预付消费风险增大,请广大体育消费者提高警惕。”

《风险提示》还强调“预付式消费风险增大”,并指出预付式消费产品,是包括各类预付式体育健身会员卡(年卡、季卡、月卡等)、私教、体育培训、健身课程等,泛指采用“先交钱、后消费”的各类体育服务产品。

记者发现,此次的征求意见的示范文本在“适用范围”一栏指出,私教课和体育技能培训不适用于本合同。

图片来源:央视新闻截图

业内揭秘:有从业者称会籍顾问被要求学习整套“话术”

一位不愿公开身份的健身行业从业者透露,传统商业健身房主要盈利点来源于健身卡和私教课,部分健身房甚至超售年卡大量回笼资金盈利。

据他介绍,会籍顾问上岗前的培训中会被要求学习一整套销售话术。“健身房‘贩卖’一个美好的愿景”,而在办卡人中,通常80%一年也来不了几次。“健身房赚的是办了卡以后不去的人的钱。”

他表示,设置冷静期将对健身卡成交率造成一定影响,“说实话,老板就是‘赌’你不来,如果大家不冲动消费,这个行业很难维持。”他认为,这是目前健身行业普遍存在的问题。

消费者说:退卡难退费难成健身行业预付费两大问题

记者采访了多位有过健身房办卡经历的北京市民。张先生曾两次在销售人员热情游说下办健身年卡,但坚持了一段时间就没再去过。“就是冲动消费,间歇性的健身热情。”

当记者问及原因,他表示,通常健身房工作人员只会在要求办卡和续卡时出现,却并没有提供与其匹配的专业服务。

张先生认为北京健身卡拟设7天冷静期,是有前置条件的,“但我想大部分人都是去了两次以后才开始反思为什么要办理健身卡?”

长期坚持去健身房锻炼的王女士则担心“如果有了冷静期,办卡人减少,健身房为了维持经营是否会提高收费。”她同时表示,健身得靠自律,不能指望“冷静期”。

“退卡难、退费难”是健身行业预付费消费的两大难点。向先生就曾因搬家,与健身房就退卡事宜发生争执。他向记者介绍,健身房在退卡和转卡方面会设置较高违约金,“即使顺利退卡也需要经过一番纠葛”。

专家观点:设置“冷静期”给了消费者“后悔权”

中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为,设置“冷静期”给了消费者“后悔权”,在一定程度上能缓解健身行业投诉和纠纷频发的现状。疫情期间靠“冷静期制度”还可提振消费信心,实现商家和消费者包容普惠的双赢目的。

冷静期为何七天而非一个月?他认为,借鉴自2013年修订的《消费者权益保护法》中“网购商品在到货之日起7日内无理由退货”,是为了兼顾商家和消费者利益。

刘俊海认为,若北京在健身行业设置7天冷静期,将有助于倒逼商家专注于提高商品和服务质量。“商家不用像过去那样急功近利把主要心思用在虚假广告和误导宣传上,而改为专心提高消费者体验感。”

而关于是否只能在未开卡情况下使用“后悔权”,他表示值得进一步完善。

试点情况:深圳上海健身卡“七天冷静期”落地

去年开始,深圳市消费者委员会牵头探索为健身行业冲动消费设置冷静期,首批10家企业参与。

效果如何?记者致电10家企业中的深圳市原始人健身俱乐部,工作人员表示推出“冷静期”承诺后,暂时没有出现会员退款情况。她认为,提供优质服务是关键。而记者随机致电名单之外的几家健身会所,工作人员均表示还没有“七天冷静期”这一承诺。

继深圳之后,上海多部门联合发布《上海市体育健身行业会员服务合同示范文本(2021版)》,设置了“七天冷静期退费”条款,并于1月1日推广使用。

上海也由此成为全国首个由行业部门、行业协会联合市场监管、消保委,制定健身行业示范文本的地区。据了解,首批15个主要健身品牌400余家门店率先承诺履行和使用这一示范文本。

“七天冷静期”落地后,预付费行业有变得更好吗?记者调查发现,“退款难”个案依然存在,在上海一知名健身会所办理健身卡后想要退卡的辛先生告诉记者,签订合同时,虽然明确了七天冷静期内未开卡可无条件退款,但却有“退卡需扣除30%违约金”的条款。

辛先生在签约后,销售引导其扫码领取优惠券,该行为在退卡时被商家认定为已开卡享受会员权益,无法正常退款。

记者注意到,3月1日开始,由杭州市体育局、市场监管局、消保协联合印发的《杭州市健身服务市场合同(示范文本)》,虽然没有引入“七天冷静期”,但对健身卡退卡时退款的违约金比例作出了“10%”的明确规定。

律师观点:是否执行到位还需系列措施予以保障

示范文本是否具有强制性?太琨律创始合伙人朱界平律师表示,其主要起示范引领作用,不具有强制性。

他指出,目前对预付费式服务模式的监管还只停留在“合同的示范性”上,“对预付费本身尚未有相关监管,最大风险就在这里”。所以是否执行到位还需要一系列措施保障,对深层次的预付费模式准入、资金监管等问题还有待相关部门采取措施来解决。

对预付类体育健身消费,朱界平建议,在消费前详细了解健身机构履约能力,签订合同时,可要求按行业示范性合同文本签订。他提示消费者“不要一味图折扣大”,服务周期越长,出现违约甚至“商家跑路”的风险就更大。如果合同签订后出现纠纷,消费者要积极向消费者权益保护组织、行业主管部门投诉或向法院提起诉讼。

他还建议,在行业主管部门指导下,成立相关体育健身行业协会。由行业自治协会对违规商家给予处罚,能让“健身卡冷静期”这样的规定更好的落地,从而规范行业发展。

内容来源:封面新闻

在线咨询

在线咨询 电话沟通

电话沟通